「Webマーケティングがうまくいかない」と感じたことはありませんか?

多くの企業がSEO対策やリスティング広告、SNS運用など様々な施策に取り組んでいるにも関わらず、思うような成果が出ていないという悩みを抱えています。私は10年間WEBディレクターとして様々なクライアントのサイト制作・改善に携わってきましたが、成功する企業と失敗する企業の決定的な違いを目の当たりにしてきました。

その違いとは何か?

それは「事業構造」にあります。

Webマーケティングの成功は単なる「テクニック」や「ツール」の問題ではなく、あなたの事業の本質的な構造に根ざしているのです。

本記事では10年間の実務経験と最新のマーケティングトレンドを踏まえ、なぜWebマーケティングが事業構造に依存するのか?どうすれば自社の構造に合った成功モデルを構築できるのかを解説します。

なぜ多くの企業のWebマーケティングは失敗するのか

まず、厳しい現実からお話しします。

多くの企業のWebマーケティングが失敗している根本原因は何でしょうか?

それは「自社都合の情報発信」にあります。

自社の商品やサービスの素晴らしさを一方的に伝えようとするあまり、顧客が本当に知りたい情報、欲している情報とのミスマッチが生じています。

私が支援してきた企業の多くも最初は同じ問題を抱えていました。

「うちの製品はこんなに優れているのになぜ売れないのか」と。

しかし、顧客視点で情報を再構築したとたん状況が一変したケースを何度も目の当たりにしています。

たとえば、ある製造業のクライアントは技術的な特長ばかりを前面に出していましたが、顧客が本当に知りたかったのは「導入後のサポート体制」と「コスト削減効果」だったのです。この視点の転換だけで、問い合わせ数が3倍に増加しました。

Webマーケティング失敗の3つのパターン

私の経験から、Webマーケティングの失敗には以下の3つのパターンがあります。

- 構造の欠如:情報が整理されておらず、顧客が求める情報にたどり着けない

- 価値の言語化不足:自社の強みや価値が顧客目線で表現されていない

- 一貫性の欠如:営業トークとWebサイトの内容が噛み合っていない

これらはすべて「事業構造の理解と言語化」が不十分なことに起因しています。

あなたの会社は大丈夫ですか?

事業構造とは何か?Webマーケティングとの関係性

「事業構造」とは、あなたの事業の骨格となる要素の組み合わせです。

具体的には以下の要素から構成されます。

- 提供する価値(何を解決するのか)

- ターゲット(誰の問題を解決するのか)

- 提供方法(どのように解決するのか)

- 収益モデル(どうやって対価を得るのか)

- 差別化要因(なぜあなたが選ばれるのか)

これらの要素が明確に定義され、一貫性を持って機能しているかどうかがWebマーケティングの成否を決定づけます。

事業構造が明確になると自然とWebマーケティングの方向性も定まります。

「誰に」「何を」「どのように」伝えるべきかが明確になるからです。

事業構造とWebマーケティングの整合性

Webマーケティングは事業構造の「見える化」と「伝達」の役割を担います。

つまり、事業構造自体に問題があればいくらWebマーケティングの手法を磨いても成果は出ないのです。

例えばターゲットが曖昧なまま広告を出稿しても反応は期待できません。

提供価値が不明確なまま立派なWebサイトを作ってもコンバージョンには結びつかないでしょう。

私が支援してきた成功事例に共通するのは、まず事業構造を見直し、それをWebサイトやマーケティング施策に正確に反映させたことです。

Webマーケティングは「構想」で決まります

構想は、Webサイトの「構造」に現れます。

Webサイトの構造は、サービスの「構造」によって決まります。

サービスの構造は、事業の「構造」によって決まります。

つまり──

Webマーケティングの成否は、事業構造に根ざしているのです。

サービス構造は事業構造を翻訳した結果

サービスの構造とは広義のプロダクト(製品、商品、サービス)設計のことです。

機能、価格、品質、納期、数量、保証、提供体制など、顧客に届ける価値の輪郭はここで決まります。

現在提供しているプロダクトがなぜその機能を有しているのか、なぜその価格なのかは偶然出来上がったものではありません。

背景には必ず「事業の構造」があります。

- 専門性 → 高難度な提案や技術的対応を可能にする

- 設備や拠点 → 対応力やスピードを支える

- 人員数や組織体制 → 案件規模や稼働量に影響する

- 認知度・仕入れ・パートナー → 信頼やコストに直結する

だからこそ、「なぜそのサービスを提供できるのか?」という問いに対し、「それができる構造を自社が持っているから」という答えが返ってくるはずです。

サイト構造・訴求メッセージは構造から逆算する

Webサイトはただ情報を並べればいいものではありません。

どんな構造で見せるか、どこに焦点を当てるかがすべてを左右します。

その判断軸となるのが次のどちらか、または両方です。

- 他社が真似できないことで、顧客が望んでいること

- 顧客が望んでいるのに、業界が提供できていないこと

これらを基準に、どの特徴を伸ばすか/補うかを決める。

構造を切り分け訴求メッセージを定めることで、初めて組織で使えるサイトになるのです。

「なぜ選ばれているのか?」は分解すれば見えてくる

多くの中小企業は自社が選ばれている理由を明確に言語化できていません。

実際には理由が「ない」のではなく、「見えていない」だけです。

- どの属性の顧客が

- 何と比較して

- どの瞬間に

- なぜ自社を選んだのか

それを分解すれば、構造が見えてきます。

構造が見えれば「どこを強化すべきか」「何を訴求すべきか」も明らかになってきます。

言語化できる強みが戦略の出発点になる

Webマーケティングは「伝え方」の話に見えて、実は「何を伝えるべきか」の話です。

その出発点は、自社の理解と、顧客の理解に尽きます。

自社の構造を解きほぐし、顧客が望む価値と重ねる。

その交点を、Webサイトでどう構造化し、どう表現するか。

この設計図を描けるかどうかが、成果の分かれ目です。

成功するWebマーケティングの段階的な3ステップ

では、事業構造を基盤としたWebマーケティングはどのように実践すればよいのでしょうか。私が実践してきた本質的で汎用的なアプローチを紹介します。

ステップ1 事業構造の可視化と言語化

まず取り組むべきは、自社の事業構造を明確に可視化し言語化することです。

- なぜその事業を行っているのか(理念・パーパス)

- 誰のどんな問題を解決するのか(ターゲットと課題)

- どのような方法で解決するのか(ソリューション)

- なぜあなたが選ばれるのか(差別化ポイント)

- どのような成果が期待できるのか(提供価値)

これらを掘り下げ明文化します。

この作業は一見Webマーケティングとは無関係に思えるかもしれませんが、実はすべての土台となる重要なステップです。

私がクライアント企業と最初に行うのはこの「事業理解ワークショップ」です。

経営者や現場の声を拾い上げ、時には矛盾する意見も整理しながら、本質的な事業構造を浮き彫りにしていきます。

同じ会社の中でも部署や立場によって事業理解が大きく異なることがあります。

この「ズレ」を解消することが、一貫したメッセージを発信するための第一歩です。

ステップ2 顧客視点での価値の再定義

次に事業構造を顧客視点で再解釈します。

これが多くの企業が見落としがちな重要なステップです。

自社が「提供していると思っている価値」と「顧客が求めている価値」の間にはギャップが存在します。

このギャップを埋めることがWebマーケティング成功の重要な要素です。

例えば、あるITサービス会社は「最先端技術の活用」を強みとしていましたが、顧客インタビューを実施すると、実際に評価されていたのは「非エンジニアでも理解できる丁寧な説明」と「導入後の手厚いサポート」でした。

この発見からWebサイトのメッセージを大きく転換。

結果として問い合わせ数が2倍以上に増加しました。

顧客視点での価値再定義は以下のステップで行います。

- 既存顧客へのインタビュー実施

- 選ばれた理由・決め手の抽出

- 顧客の言葉で価値を再定義

- 競合との差別化ポイントの明確化

- 顧客の購買プロセスに沿った価値の配置

この作業を丁寧に行うことで、「顧客の言葉」で価値を表現できるようになります。

これがWebサイトのコンテンツや広告メッセージの基盤となるのです。

ステップ3:情報構造の設計

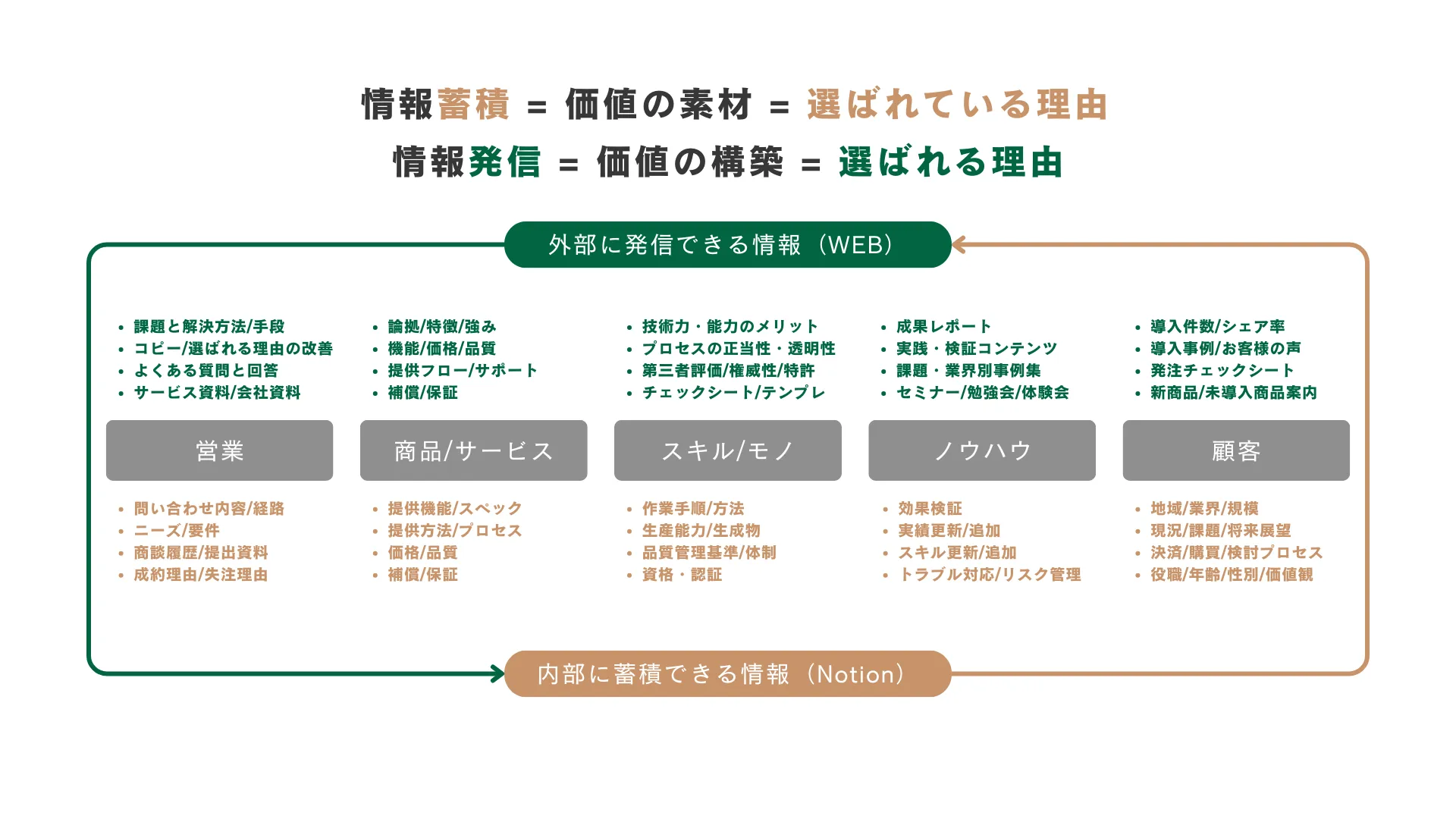

事業構造と顧客視点の価値が明確になったら、次は「情報構造」の設計です。

情報構造とは、Webサイトやマーケティング施策全体で「どのような情報を」「どのような順序で」「どのように配置するか」を決めるものです。

多くの企業のWebサイトが機能しない理由の一つに「情報構造が顧客の購買プロセスと一致していない」ことがあります。

効果的な情報構造は、顧客の「認知→興味→検討→行動」というプロセスに沿って設計されます。

各段階で顧客が求める情報は異なるため、それぞれに適した情報を適切なタイミングで提供する必要があります。

私がWebサイト制作で重視するのは情報構造の設計です。

サイトマップやワイヤーフレームの作成前に、まず顧客の購買プロセスを徹底的に分析し各段階で必要な情報を洗い出します。

例えば、認知段階では業界課題や一般的な悩みに共感するコンテンツ、興味段階では解決方法の概要、検討段階では具体的な製品・サービス情報、行動段階では導入事例や具体的なメリットを配置するといった具合です。

事業構造に基づくWebマーケティング実践法3ステップ

ここまで事業構造とWebマーケティングの関係性について解説してきました。

では、具体的にどのように実践すればよいのでしょうか。

実践ステップ1 事業構造の診断

まずは自社の事業構造を客観的に診断しましょう。

以下の簡易チェックリストを使って、現状を評価してみてください。

- 自社の提供価値を3行以内で説明できるか

- ターゲット顧客の具体的なペルソナが定義されているか

- 競合との明確な差別化ポイントが3つ以上あるか

- 顧客の購買プロセスが明確に把握されているか

- 社内の全員が一貫した説明ができるか

これらの質問に即答できない場合は、事業構造の再定義が必要かもしれません。

私の経験では、この診断だけでも多くの気づきが得られます。

あるクライアントは「うちの強みは品質の高さです」と仰っていましたが、「具体的にどのような品質なのか」と掘り下げると答えられず、結局は抽象的な表現に終始していたことに気づいたのです。

一見当たり前に思える質問でも、経営者と現場、営業とマーケティングで回答が異なることは珍しくありません。この「ズレ」を発見し解消することが認識を共有する第一歩です。

実践ステップ2 顧客接点の再設計

事業構造が明確になったら、顧客との接点を再設計します。

Webサイトはもちろん、広告、SNS、メールマーケティングなど、すべての顧客接点が一貫したメッセージを伝えるように調整します。

特に重要なのは顧客の購買プロセスに沿った情報提供です。

- 認知段階:業界課題や一般的な悩みに共感するコンテンツ(ブログ記事、SNS投稿など)

- 興味段階:解決方法の概要(ホワイトペーパー、事例紹介など)

- 検討段階:具体的な製品・サービス情報(製品ページ、比較表など)

- 行動段階:導入事例や具体的なメリット(詳細な事例、ROI計算など)

各段階で適切なコンテンツを用意し、顧客を自然に次のステップへと導く設計が重要です。

私がクライアントと一緒に取り組むのは、この「カスタマージャーニーマップ」の作成です。

顧客がどのような経路で情報を探し、どのような疑問や障壁を感じるかを可視化し、それに応じたコンテンツを設計していきます。

この作業を通じて、「どの段階で顧客が離脱しやすいか」「どのような情報が不足しているか」が明確になります。

これがWebマーケティング施策の優先順位付けにも役立つのです。

実践ステップ3 一貫性のある情報発信体制の構築

最後に重要なのは、継続的かつ一貫性のある情報発信体制の構築です。

多くの企業が陥りがちな罠は、Webサイトをリニューアルしただけで満足してしまうことです。

しかし、Webマーケティングの真価は継続的な改善と発信にあります。

効果的な情報発信体制には以下の要素が必要です。

- 定期的なコンテンツ更新の仕組み

- データに基づく改善プロセス

- 社内の情報共有と一貫性の確保

- 顧客からのフィードバック収集と反映

私がBaseTreeで提供しているWebサイト制作サービスでは、単なるサイト構築だけでなく、この「運用体制の構築」まで含めたサポートを行っています。

なぜなら、Webサイトは「完成品」ではなく「成長し続ける資産」だからです。

特に中小企業は限られたリソースでいかに効率的な運用体制を構築するかが課題となります。

そこで重要になるのが、情報の構造化と再利用性です。

例えば、一度作成したコンテンツを営業資料、社内教育、SNS投稿など様々な形で再利用できる仕組みを整えることで、少ないリソースでも継続的な情報発信が可能になります。

Webマーケティング成功への3つのポイント

本記事ではWebマーケティングの成否が事業構造に依存することを解説してきました。

最後に成功への本質的なポイントをまとめます。

事業構造の明確化と言語化

自社の提供価値、ターゲット、差別化ポイントを明確に定義し、全社で共有する

顧客視点での価値の再定義

自社の強みを顧客にとっての価値に翻訳し、顧客の言葉で表現する

一貫性のある情報発信体制の構築

継続的な情報発信と改善のサイクルを確立する

Webマーケティングは単なる「集客の手段」ではなく、事業構造を顧客に伝え、理解してもらうための「翻訳作業」です。

この視点に立てば何をすべきかが自ずと見えてくるでしょう。

私たちBaseTreeは、「理念・構造・価値を言語と設計で伝える」ことを大切にしています。Webサイトは単なる情報発信ツールではなく、営業・採用・教育・承継に活用できる「情報資産」となり得るのです。

事業の本質を見つめ直し、その価値を正しく伝えるWebマーケティングを実践してみませんか?

誇張や不安を煽るような文言、キラキラしたカッコイイ文章やキャッチコピーも必要ありません。

それをしなくても選ばれてきたのですから、それを素直にWebサイトやSNSというオンライン上でも展開するだけです。

Webサイト制作やWebマーケティングでお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

事業構造に合った、成果につながる情報発信の仕組みづくりをサポートします。

詳細はWebサイト制作のページをご覧ください。